|

ARQUITECTURAS MODERNAS EN LA FERIA DEL CAMPO |

|

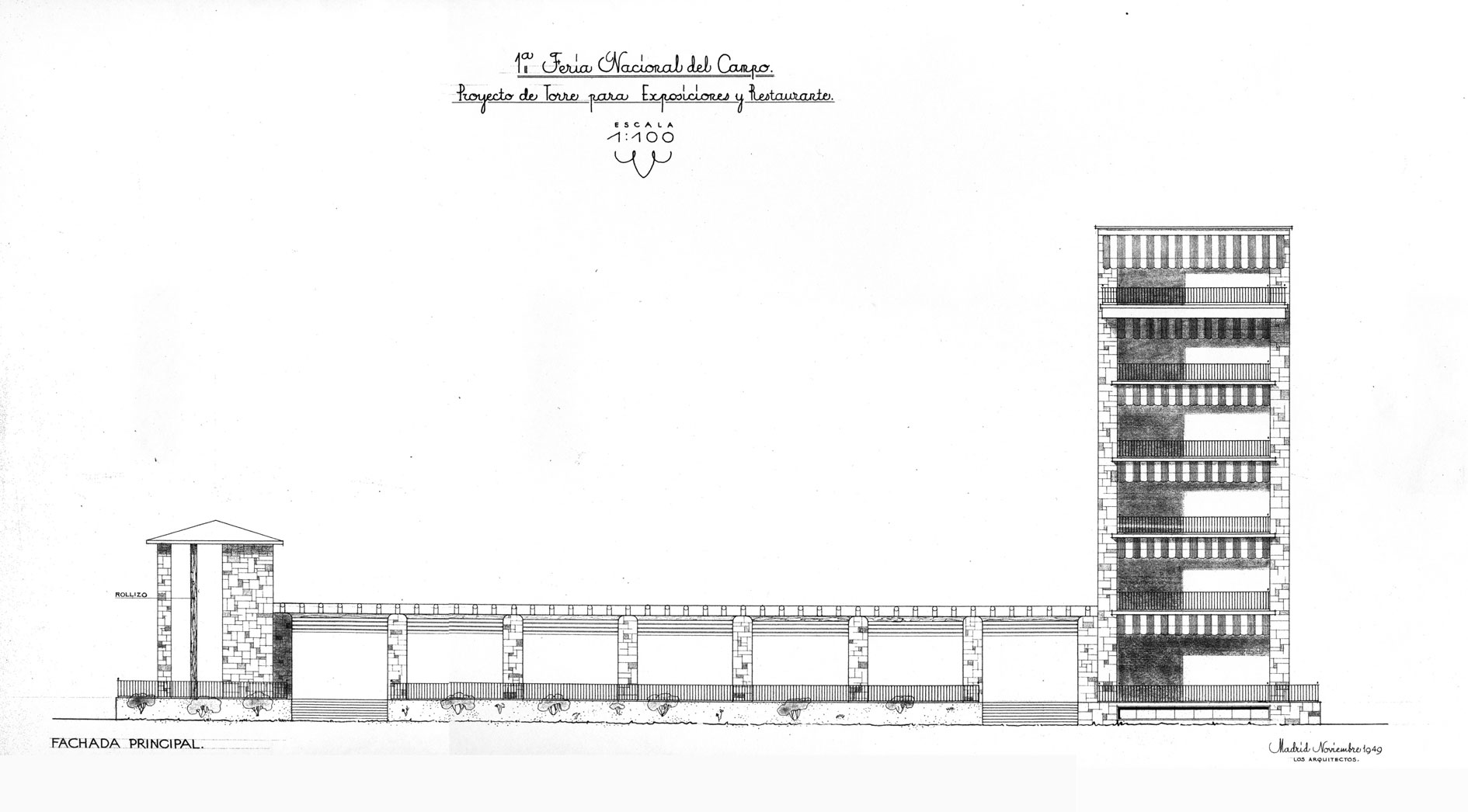

Las 70 Ha del recinto ferial se sitúan cerca del parque Madrid Río y del centro histórico. Sus edificios y trazados modernos están incluidos en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la Casa de Campo. El primer recinto de unas 15 Ha, hoy prácticamente desaparecido, corresponde a la I Feria Nacional celebrada en el año 1950. En el año1953, se amplía para la II Feria Internacional, completándose hasta la X y última Feria Internacional en el año 1975. Eran certámenes bianuales o trianuales celebrados entre los meses de mayo y junio, donde se exponían los productos y la ganadería, también la cultura y el folclore junto con la maquinaria agrícola. Desde los años 60, los contenidos se ampliaron con las ferias del automóvil, la construcción y el turismo, con gran éxito de público y una importante actividad comercial nacional e internacional. Los arquitectos Jaime Ruiz y Francisco de Asís Cabrero ejecutaron el primer recinto completo y el trazado y los pabellones representativos de la parte nueva, donde trabajaron arquitectos anónimos y conocidos pioneros modernos como M. Fisac, A. de la Sota, R. Aburto, J. L. Romaní o J.A. Corrales y R.V. Molezún que instalaron el mítico pabellón Bruselas. La Feria fue un laboratorio de arquitecturas con atrevidas soluciones estructurales y espaciales, siendo hoy en día una pieza urbana singular por su trazado paisajista y la variedad y calidad de sus construcciones. Los pabellones fueron frecuentemente publicados en las revistas de arquitectura de la época apareciendo también en las monografías de los arquitectos o de los edificios protagonistas como los pabellones de Cristal y de Bruselas, incluidas en esta exposición. Como novedad, mostramos algunas fotografías inéditas del archivo de la Revista Nacional de Arquitectura conservadas en el legado del arquitecto Carlos de Miguel, durante muchos años su director. El recinto de la I Feria Nacional del Campo Diego Aparicio, jefe de la Obra Sindical de Colonización, propone aprovechar el recinto de las exposiciones de Ganaderos proyectado a mediados de los años 20 por Juan Moya, donde, hasta el año 1931 se celebraron los Concursos Nacionales de Ganado. Los arquitectos condicionados por la urgencia, la falta de materiales, las adjudicaciones a la baja junto al programa incierto y queriendo respetar los valores del pinar y las vistas de la cornisa histórica y de la sierra diseñaron el primer recinto de la Feria Nacional del Campo incorporando el trazado, la alameda de acceso, la pista hípica, la nave de mayorales y el pabellón de oficinas existentes. El croquis realizado por Cabrero, inspirándose en las ampliaciones del Foro Romano, superpone lo nuevo a lo antiguo situando los cuatro elementos principales en los extremos de una cruz orientada a los puntos cardinales. Al este, el inicio de la Feria con la plaza circular, el salón de recepciones y el teatro. Al sur, la pista hípica simbolizaba la tradición de ganaderos y al otro lado del eje horizontal, el pabellón de maquinaría mostraba el progreso y mecanización del campo. Al oeste, la torre restaurante con la pérgola y el anfiteatro remataban el itinerario peatonal que atravesaba lo que Cabrero denominó el “zoco expositivo” o stands regionales organizados alrededor de patios. La torre, inspirada en las torres romanas y las cántabras que Cabrero recordaba de niño, se remató con una terraza-voladizo donde descansar y divisar la feria y las vistas de Madrid. Las fotografías muestran la esbeltez con los dos lienzos laterales de piedra y el vacío del cuerpo central con la estructura necesaria para contrarrestar el enorme voladizo. El resto de pabellones fueron variaciones dimensionales y geométricas de una nave tipo con arcos de ladrillo perpendiculares al eje principal, bóvedas tabicadas apoyadas entre ellos y contrarrestadas en los testeros, desarrollándose al límite las posibilidades espaciales y expresivas basadas en otros ejemplos de L. Moya y R. Aburto. Combinando las formas y el color del ladrillo con las bóvedas encaladas, Cabrero y Ruiz, lograron una estética moderna a partir de un sistema constructivo tradicional. En el atrio de la plaza, el interior y el testero del salón de recepciones, las pinturas murales de C. Pascual de Lara, A. Lago y A. Rodríguez Valdivieso anunciaban un nuevo camino hacia la abstracción y la integración de las artes. Con el slogan de “traer el campo a la ciudad” la Feria interesó cada vez más a las autoridades regionales y estatales. Se aprovechó la ampliación de presupuesto para proyectar bóvedas de hormigón de gran luz y el arco de la Obra Sindical del Hogar (OSH), inspirado en el que A. Libera proyecto para la EUR, que remataba “las ampliaciones de última hora” y cuya construcción vemos en una de las fotografías; hoy aún se conserva delante de la Escuela de Hostelería (Fot. 8). La crítica y dibujos realizados por A. de la Sota expresan una opinión del momento, siendo lo mejor de la feria el sorprendente stand bajo los pinos de Cabrero y Ruiz que “superaba la monotonía de arcos y bóvedas”. Un edificio totalmente ignorado, resuelto con una cubierta de vidrio sobre un conjunto de stands dispuestos en “S” (10). De la primera Feria apenas queda nada, el zoco, la plaza circular y la torre restaurante fueron demolidos en los años 80. Se conservan las edificaciones de la entrada: el voladizo, el resto del pabellón de Colonización y el pabellón del Ministerio de Agricultura realizado por C. Arniches, autor del hipódromo de la Zarzuela con el ingeniero E. Torroja. Otro de los edificios conservados es el pabellón de mayorales proyectado por J. Moya. Donde estaba la torre restaurante se conservan las ruinas del anfiteatro, un lugar delicioso y tranquilo bajo el pinar con vistas al Lago y a la sierra. El recinto de la II Feria Nacional del Campo El éxito de la primera Feria animó a proyectar la segunda, esta vez internacional y cuadriplicando su extensión. En 1951, aparecen en el Boletín de la D.G. de Arquitectura las líneas maestras del proyecto “libre de toda sujeción a lo antiguo” y definido como “una cuña de campo que se introduce en la ciudad”. La idea de la torre restaurante y el anfiteatro es trasladada y ampliada. Cabrero realiza un expresivo croquis con la calle de las Provincias conectando mediante un trazado orgánico lo nuevo con lo antiguo al modo de una ciudad jardín donde se situarán los pabellones regionales visibles desde la avenida de Portugal. El itinerario se trasforma en la “S” del palacio de la Agricultura, un muro ciego con bandas de ladrillo y piedra rodeando la pista grande de exhibiciones y formando hacia la oeste una plaza con una torre. Es una proa de traza parabólica que apunta hacia la Montaña del Príncipe Pío, donde hoy se sitúa el templo de Debod. Conocido como la Pipa, ha sido recientemente restaurado para un uso inadecuado, muy diferente del expositivo. El pabellón Internacional, proyectado por Cabrero y Ruiz, simbolizaba la apertura y modernidad de la Feria rescatando la estética de bóvedas y voladizos logrando un gran “espacio unitario” diáfano y flexible con muros de ladrillo laterales y testeros abiertos. Un gran voladizo de hormigón, contrarrestado por dos pantallas y cables de acero, forma el atrio de ingreso. Actualmente se ha restaurado la cubierta y la marquesina del pabellón. Junto a los pabellones “estructuradores” del recinto, como el pabellón del INI con una interesante lámina de hormigón de J.B. Esquer, F. Bellosillo y el ingeniero F. Casado, se diseñó la nueva puerta de acceso, el muro de contención y las terrazas de maquinaria al aire libre. El vuelo de 1956, muestra el trazado y los pabellones principales antes de la construcción del pabellón de Cristal. En la Sesión de Crítica sobre la Feria Internacional publicada en la Revista Nacional de Arquitectura se debate acerca del regionalismo, el pastiche frente a la orientación acertada, abstrayendo las arquitecturas populares, de los pabellones de Ciudad Real de M. Fisac y el de Jaén del equipo de J. L. Romaní. Las arquitecturas efímeras defendidas por Moya y Sota serán inviables ya que las provincias al hacer fuertes inversiones demandaban construcciones permanentes. Las dos fotografías desde la torre del pabellón de Canarias construido por S. Zuazo muestran la vista de la cornisa histórica desde la parte nueva. En el trazado del recinto, Cabrero y Ruiz potenciaran la relación entre la arquitectura y el paisaje orientando los pabellones emblemáticos hacia los hitos de la cornisa histórica. Los hermanos Alejandro y Jesús de la Sota proponen en el pabellón de Pontevedra de 1956 una arquitectura ligera inspirada en Le Corbusier y el pabellón de Barcelona de Mies al tratar el edificio como un fondo para los objetos expuestos. Cabrero y F. Pérez Enciso construyen el segundo pabellón de la OSH reinterpretando el espacio fluido y los patios de Mies, añadiendo láminas de agua y lamas acondicionándolo climáticamente. Los artistas A. Gabino y M.S. Molezún realizan un gran mural cerámico aún conservado. Cabrero y Ruiz construyen la Escuela Nacional de Hostelería con edificios diferenciados alrededor del patio central donde la influencia del racionalismo italiano se combina con la tradición islámica. El mural y el pabellón se están restaurando. A finales de los 50, se incorpora la arquitectura de ladrillo y hierro de Mies con el pabellón del Ministerio de la Vivienda de Cabrero y Ruiz. El espacio interior continuo, resultado del escalonamiento de las naves en planta y sección es una de las creaciones significativas de la Feria. Actualmente también está siendo restaurado. Con el desarrollismo de los años 60, la Feria alcanza su momento álgido y se construye el pabellón de Cristal. Un enorme espacio diáfano de 72,5 x 127,50 m, inspirado en el Cristal Palace de J. Paxton y basado en el módulo de 2,50 m. Es una plataforma elevada, rodeada de una elegante piel de vidrio oscuro, estructura metálica pintada de rojo y cerramiento de aluminio que servirá para contener maquinaria pesada. En él se aplica la experiencia adquirida por Cabrero y Ruiz en edificaciones feriales, a la vez, es un homenaje a la historia de la arquitectura funcionando como un “templo expositivo” constituyendo la nueva fachada del recinto en diálogo con el cubo del Palacio Real y el paisaje circundante. Enfrentado al muro del antiguo palacio de la Agricultura el pabellón de Cristal cierra lateralmente la gran pista de exhibiciones, mostrando el paso del tiempo y la evolución de la Feria. El frente norte de la avenida principal se completa estos años con la construcción del segundo pabellón del INI de F. Bellosillo, el pabellón de Argentina de Clorindo Testa y la prestigiosa oficina SEPRA y el pabellón de Bancadas de Cabrero y Ruiz, todos conservados. También Rafael Aburto, realiza el stand de maquinaria en 1956 y el proyecto del pabellón del Olivo en 1960. La Feria además tuvo aportación extranjera, con el pabellón desmontable “USA” del año 1959 de los arquitectos Peter Harnden y Lanfranco Bombelli o el pabellón de la República Federal de Alemania realizado en 1965 por el arquitecto Herbert Becke. Construidos la mayoría de los pabellones, se desarrolla la arquitectura del stand y el montaje de exposiciones. En el número de la revista Arquitectura dedicado a la Feria Internacional de la Construcción del año 1967 se muestran la exposición del Ministerio de la Vivienda realizada por J. Feduchi en el pabellón Internacional o los impresionantes cilindros de Hormigón del pabellón de la Asociación de Fabricantes de Cemento junto las flores retráctiles del pabellón del Instituto Torroja. Otro pabellón desmontable es el realizado para la empresa Nacional Siderúrgica ENSIDESA por R. Leoz aplicando sus conocidas investigaciones del módulo “Hele”. El pabellón de Bruselas El pabellón de España para la Exposición Universal de Bruselas de 1958 fue objeto del concurso convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo resultado debía resumirse en dos tableros. El edificio tenía que ser recuperable para su instalación posterior y permitir un programa de usos flexible, presentándose siete equipos con propuestas modernas. Destaca por su radicalidad la de Rafael Aburto, un contenedor de acero y cristal con fachadas y escenarios transformables. El 9 de mayo de 1956 J.A. Corrales y R.V. Molezún ganan el concurso. La solución es el resultado de un razonamiento: “con estos datos empezamos a trabajar y llegamos a la conclusión de que la solución -no la única- sería encontrar un elemento prefabricado, ligero y cuya repetición nos diera la planta”, adaptándose al solar curvo, al bosque y a la colina central existente. La solución fue un paraguas hexagonal que recogía el agua y lo evacuaba por el soporte a través de una “arqueta-cimiento” a la red de saneamiento. La repetición del elemento generaba la planta de contorno irregular, un bosque construido, que se adaptaba y continuaba el arbolado existente. Siguiendo la malla hexagonal de 3 m de lado, se levantaron bancales de 1 m de altura, modulación vertical que también se aplicó a los saltos de cubierta por los que entraba la luz natural. El cerramiento consistía en bastidores de aluminio y vidrio de 3 x 1 m y muros de ½ pie de ladrillo visto. Los soportes eran cilindros huecos rematados por una corola de palastros que soportaban 6 tímpanos triangulares de angular metálico que se rellenaron con hormigón ligero. Siguiendo la ley hexagonal, los pavimentos eran piezas triangulares de gres color tierra, también se desarrolló un sistema de iluminación indirecta mediante unos tubos en “U” que ocultaban los fluorescentes y colgaban 1 m de los vértices de los paraguas, de la misma red colgaban las lámparas de iluminación directa y unas resistencias que caldeaban el aire húmedo. A la planta en forma de “V” abrazando la colina se accedía por el centro. El suelo y la cubierta escalonados, la luz entre las aberturas de los paraguas junto al biombo que formaban los cerramientos interiores con listones de madera, alternados con los bastidores de vidrio, generaban un espacio irreal y mágico. En abril de 1957, los arquitectos, ante el miedo de que se pudiera alterar la espacialidad interior, se presentan al concurso de la instalación interior formando un equipo de jóvenes arquitectos: J. Carvajal, J.L. Romany, F. Sáenz de Oiza, A. de la Sota; de artistas: N. Basterrechea, J.Mª de Labra, C. Pascual de Lara, M.S. Molezún, J.Vaquero Turcios, E. Chillida, A. Gabino, J. Oteiza junto al director de cine L.G. Berlanga y asesorados por el catedrático de estética J. Mª Valverde. Como narra Joaquín Vaquero en su divertido artículo ¿Qué es España? el tema general de la Expo: “Por un mundo más humano: el hombre y la técnica frente al momento actual de evolución de la humanidad”, era muy ambiguo y cada país se concentró en destacar sus logros. España había conseguido una importante presencia internacional en distintas Trienales de Milán con los premios de J.A. Coderch, los Molezún con A. Gabino, J. de la Sota y J.Mª García de Paredes con J. Carvajal. También en el año 1957, J. Oteiza consiguió el premio de la Bienal de Sao Paulo. Ganado el concurso de la instalación, el equipo trató de mantener el espacio en “el que brillaba una belleza intelectual sin ninguna concesión a la fácil satisfacción de los sentidos que buscaban casi todos los pabellones importantes”. Oteiza, según relata Vaquero, dio con la solución que armonizaba el contenido con el continente con el lema: “España es un oxhidrilo”, ligando los objetos a través de la química del radical -OH mediante mesas bajas y vitrinas hexagonales que contenían montajes fotográficos y referentes de nuestra cultura y que a la vez reflejaban el techo hexagonal, ampliando el efecto de irrealidad y virtualidad del pabellón. Se conservan algunas fotografías de aquel montaje conceptual y moderno que junto al pabellón mereció diversos premios y distinciones. Una vez inaugurado, ante la incomprensión de las autoridades y amonestación de los arquitectos, fue rellenado hasta lo imposible: “Por todas partes, allí en donde no existía más que vacío, se han colocado vitrinas que encierran tesoros de oro y plata” (El Alcázar 16 de octubre 1958). En abril del año 1959, terminada la Expo, los 130 paraguas, los bastidores y el resto de materiales fueron traídos a Madrid. Después de varias propuestas de ubicación (El Retiro, en Barajas o en el jardín de los Nuevos Ministerios) el pabellón fue instalado para la IV Feria Internacional en el recinto de la Casa de Campo. La versión de Madrid, otra de las infinitas combinaciones posibles, realizada por los arquitectos, se adapta a las condiciones del solar triangular, con pendiente norte y varias encinas. Siguiendo la malla hexagonal se generan unas salas alargadas formando patios alrededor del arbolado, adquiriendo el conjunto una forma de mano muy diferente a la “V” de Bruselas. Al exterior, el pabellón se cierra con un muro de doble hoja de ladrillo trabado en las esquinas disponiendo los bastidores acristalados al interior. La entrada descendente está formada por unos paraguas bajos que conducen a un espectacular atrio formado por 6 columnas alineadas de 8 m de altura formando unos prismas de vidrio desde donde el visitante se asoma a los dos patios centrales y accede a través de una galería de tres paraguas, a la sala de actos. En la sala se reutilizan los “elementos invertidos” que permiten aumentar la separación entre columnas de 5,20 a 9 m y dan al este espacio el carácter de una nave gótica. La instalación de Madrid es muy diferente, caracterizada por los recorridos y las soluciones de iluminación, al variar en cada sala, la continuidad del suelo diferenciando entre los hexágonos de recorrido y los de exposición y los saltos de cubierta, evocando la espacialidad de las mezquitas, adquiriendo todo un aire más español. Hacia 1967, el pabellón “mal reconocido y mal conservado” en palabras de J.L. Fernández del Amo es objeto de una restauración y ampliación con 13 hexágonos en la zona de entrada, con unos aseos y una nueva sala cerrada e íntima alrededor de un paraguas central por el que entra la luz. A pesar de las buenas intenciones y la nueva titularidad del Ministerio de Agricultura, el pabellón vuelve a caer en desuso. El pabellón ha sido objeto de multitud de publicaciones en revistas y monografías, también mostramos unas fotografías inéditas de la instalación de Madrid conservados en el Fondo Carlos de Miguel de la ETSAM. José de Coca

La exposición puede visitarse del 7 de febrero al 15 de abril de 2020 en la segunda planta de la Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid |

|

Proyecto de la torre

restaurante. Fco. Cabrero y Jaime Ruiz, 1949.

Proyecto de la torre

restaurante. Fco. Cabrero y Jaime Ruiz, 1949.

Maqueta del pabellón de

Pontevedra, 1956. Alejandro y Jesús de la Sota. Fundación Alejandro de la

Sota.

Maqueta del pabellón de

Pontevedra, 1956. Alejandro y Jesús de la Sota. Fundación Alejandro de la

Sota.